一代枭雄吴三桂与其铸钱小识

钱币协会 李大卓

时势造就英雄,不同的社会处境也折射了众人的人性多面性,吴三桂正是在这乱世中寻找着他自我存在的价值和选择。

吴三桂(1608/1612年~1678年),字素存、长伯,又字月光,先祖本是徽州人,后迁居高邮,大约在他祖父时期迁居山海关外的前屯卫中后所。他出身富贵,在父亲吴襄和舅舅祖大寿的教诲和影响下,既学文又习武,不到二十岁考中武举,之后一直随父亲和舅舅在军中行旅。晚明崇祯时期,在多次与后金(清)兵的交战中逐渐崭露头角,顺势晋升,直至镇守辽东的明朝大将军。崇祯十七年左右,面临覆亡命运的明朝把赌注全部押在了吴三桂的身上,此时他又得到清兵的拉拢,又有闯王李自成的诱劝。崇祯帝自缢后,为了寻找新主,在此后的一个多月中。吴三桂在各种政治势力间进行了投机活动。

投靠清军后吴三桂又积极配合清军南下对李自成的大顺王朝的余势以及各地纷起的众多小规模的反清义军进行了残暴地镇压和清剿,在云贵站稳脚跟后,仍不遗余力地追杀南明政权,得到了清廷的信任,至始开藩设府,坐镇云南,辖贵州,权力和声势都达到了顶点。

吴三桂受封藩王而得势后,拥兵自重,而致康熙猜忌,下令撤藩,吴三桂闻讯即反,于康熙十三年(1674年)自称周王天下都招讨兵马十元帅,提出“兴明讨虏”,起兵反清,施政铸钱、联合其余两藩以及地方势力,一度形势对吴三桂十分有利。后来由于清廷倾全国之力,“撤三落、讨吴贼”,期间又有靖南王、平南王的倒戈,吴三桂失去了相对优势,于是乎在康熙十七年(1678年)三月朔日,在衡州衡山设坛举行登基大典,以鼓舞士气、收拢人心,国号为“周”、年号“昭武”,其长孙吴世播为皇太孙。登基后五个月,据记载吴三桂得了“中风噎嗝”的病证,又添“下痢”之恙,众太医竭力救治,终不见效而薨。

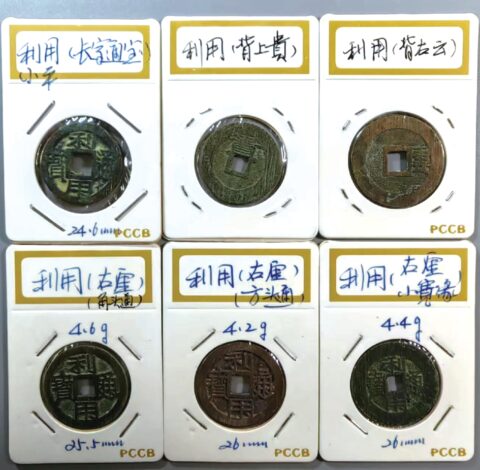

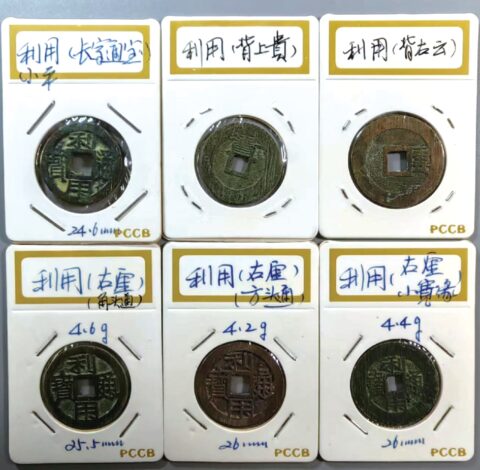

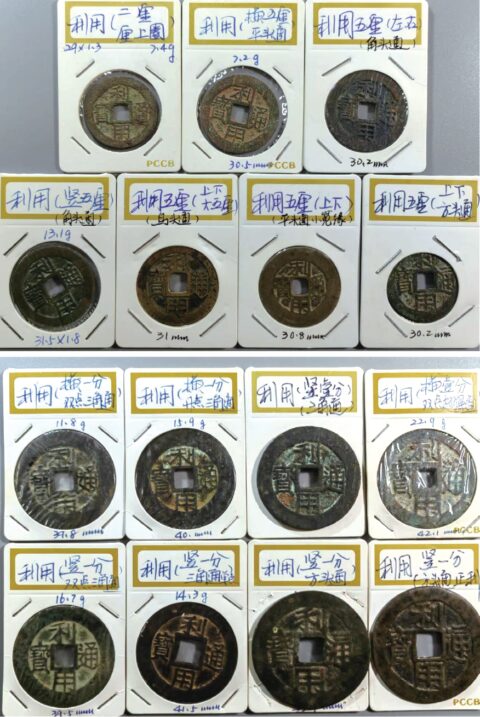

一、利用通宝

吴三桂举旗反清的主要运作方式有二方面。一是武力推进,抢占地盘、扩充势力;二是发行钱币,激活经济,稳定人心。从某种情况来讲发行钱币比扩充武力的意义要大,武力的扩充没有经济支撑是行不通的。利用通宝是在举事后即铸、因没有年号,所以取“利于使用”之义,首铸于云南,后贵州、湖南等地陆续鼓铸,流通地区主要限于其势力范围的云、贵、湘、川、桂等地。期间与清朝的顺治通宝、康熙通宝钱通用。由于鼓铸量较大,鼓铸地较多,加之不是年号钱,清廷收缴不力,所以“利用通宝”钱存世量还是比较多、版式也较繁杂、流通时间长,甚至延用至民国初期、所以民间集藏不难,不像“昭武通宝”、“洪化通宝”存世量比较少,当时清廷是不能允许这些年号钱存在的,所以收缴力度大,留传很少。

二、昭武通宝

1678年,吴三桂称帝于湖南衡阳,国号为“周”,年号为“昭武”,开始铸钱“昭武通宝”,同时仍铸利用通宝。昭武通宝有小平和壹分钱两种、小平钱有篆书和楷书之分,其中篆书小平最为稀少,壹分只有篆书一式,楷书小平因多地鼓铸,所以版式也有数种。

三、洪化通宝

吴三桂病死,其嫡长孙吴世播在贵阳袭位,转年改元“洪化”,並铸行“洪化通宝”,均为小平钱、主要铸行于云南、贵州等地,有光背、背工、背户等,钱制大小轻重不一,1681年清军攻破昆明城,吴世播自杀,时年十六岁。清廷平定三落之乱后,将三藩所铸之钱均收缴溶化,由于当时三藩所铸之钱币量大,又远离中央集权地,所以可能遗留很多三藩钱币,这对我们后人来看是很好的研究历史的一手资料。