源自宫廷的技艺——刻瓷

陶瓷杂项委员会 吴学石

早在前几年,圈里的一个好友就拜托我,发现有好的刻瓷的物件一定发图给他,如果价格合适就直接帮他拿下。经常在一线“铲地皮”的朋友们都知道,碰到刻瓷的物件也不是什么稀罕事,但图案精美且又完整的物件确实不是太多。

在骄阳似火的八月,接到朋友的电话,手上有几件物件想出让,其中还有两件是他外婆当年的陪嫁物。放下电话,欣然前往,骑行在路上,炙热的阳光将大地烤得火辣辣的,人们纷纷躲进阴凉的地方,享受着清凉的风。大街上也少有行人,空调的外机“嗡、嗡”声,响成了一片。

半小时后,按照朋友发来的定位,顺利找到了地方。进了门,只见客厅的桌上摊着几件老银器,几块老玉件,还有一对刻瓷帽筒。落了民国名家王興盛的款,主体图案是传统的和合二仙(即是寒山、拾得)之像。画面充分汲取了中国传统绘画的特点,构图缜密,疏密得当,人物神态生动。两个笑容可掬、蓬头垢面的和尚,一手持荷叶莲花,谐音“和”,一手捧宝盒,谐音“合”,和合二仙代表着人们美好祝福。镌刻的线条刚劲流畅、精致细腻,虽然只是单墨色,却将对新人百年好合、家庭和睦的愿望表现得淋漓尽致。近百年的传承,可惜一只有点残破。尽管如此也是不常碰到。于是客气的询价,感觉价格还比较合理,麻利的付款,打包走人。

刻瓷和青花、粉彩不一样,虽然都是中国传统的陶瓷装饰技法之一。刻瓷是以刀代笔,以瓷为纸。集绘画、书法、刻镂于一身,融笔、墨、色、刀为一体的传统艺术。作为祖先留下的宝贵文化财富、刻瓷的工艺难度远胜于其它的陶瓷装饰门类。

关于刻瓷的起源,众说不一,有人认为早在东晋就有刻瓷了,不过史学界认为那只是原始的刻瓷。清朝乾隆皇帝常在自己特别喜欢的瓷器上题诗,为使御迹能长久留存,就命宫廷艺人将其刻于瓷器上,从而产生了刻瓷。以乾隆御制诗装饰瓷器,用硬质工具将诗句錾刻在瓷面上,再用墨填色,成为乾隆时期御窑瓷器的重要装饰风格。今天我们可以通过大量的实物佐证,欣赏到那些清代中期,独具一格的刻瓷艺术品。

乾隆后期,宫廷内设置的“宫廷造办处”,专门制作供宫廷使用的刻瓷工艺品,因而刻瓷工艺有了进一步的发展。乾隆皇帝曾写下赞美刻瓷物品的诗《咏白玉金边瓷胎》:“白玉金边素瓷胎,雕龙描凤巧安排。玲珑剔透万般好,静中见动青山来。正是在乾隆皇帝的引领下,刻瓷艺术真正地形成了体系,并且逐步由宫廷辐射到民间。

时至清光绪年间,刻瓷艺术发展到一个鼎盛时期,存留下来的刻瓷藏品中不乏精美之器。并且按地域和艺术风格分为南、北两派,南派的委婉细腻,北派的粗犷豪放。涌现出一大批刻瓷名家,如邓石如、华法、朱友麟、陈智光等。

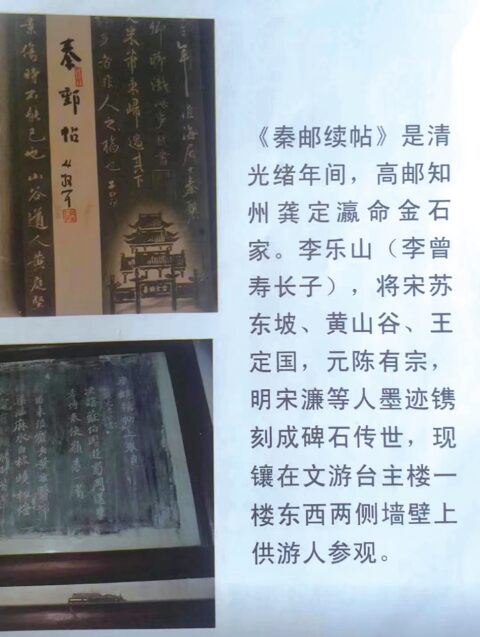

光绪年间高邮的李乐山就是其中的佼佼者。他不仅是一位杰出的金石篆刻大师(光绪癸末年时任高邮知州龚定瀛,请邑人李乐山镌刻《秦邮续帖》嵌石砌在文游台楼下东西两壁)。还是一位优秀的刻瓷名家。笔者曾见过他刻的《二乔观书图》刻瓷茶作品,以刀代笔,运用自如。线条清晰分明,画面生动活泼,风格素雅,媚而不俗!

据了解、在上世纪初,刻瓷技艺流传甚广,尽管艺术水准参差不齐,但很多民问艺人都掌握着这套瓷器上雕刻的本领。后来因为战乱,这门技艺几近失传。解放后,刻瓷技艺已经鲜有人掌握。俗话说:“没有金刚钻,别揽瓷器活。”正是刻瓷有着创作失误不可逆转的工艺特点,被视为中国传统手工艺里的一项绝技。

今天我们欣喜地看到刻瓷——这门源自宫廷的技艺。在古城高邮得到了很好的传承。生于瓷刻世家的杨达生老先生在一只直径36厘米、厚仅1.4毫米、重量755克的瓷碗上,刻下了郑板桥的道情十首字体。碗壁上共有56个字,前后花了杨老6年时间。在2009年第十届中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会上,获得中国工艺美术精品奖金奖。蛋雕吉尼斯记录保持者,李峥嵘更是以刀代笔,在瓷器上镌刻出山水、花鸟、动物、人物、书法等作品。不仅有着深厚的绘画功力,还具备了娴熟的金石篆刻的用刀方法和技巧。创作出的刻瓷作品更是錾刻技法与书画艺术的完美结合,“方寸之间容万象,古朴典雅夺天工”。

一对老帽筒,牵扯出一门具有独特的宫廷色彩和文人特色老手艺。刻瓷作品汇聚着无数的智慧和心血,越来越多的人喜欢刻瓷作品,收藏刻瓷是一种我们今天对传统文化的珍视和传递。它存在着历史的记忆,诉说着岁月的故事,传达着民族的情感,让人们

感受着生活的深度和韵味。